(к 180-летию путешествия на Восток Сибири)

В этом году исполняется 180 лет экспедиции на Дальний Восток России выдающегося путешественника, исследователя природы, географа, зоолога, этнографа, академика Александра Федоровича Миддендорфа, в том числе и в северную часть Хабаровского края и Амурской области. Ранее, в Буреинских Далях (см. № 26 за 2013 г.) было сообщено, что он был первым ученым, исследовавшим наш заповедник. Что же привело его в наши места? В1843 гг. он совершил сложнейшую экспедицию на Таймыр, но не стал на этом останавливаться.

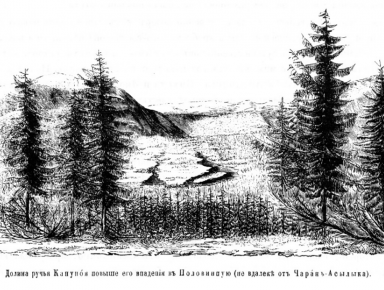

Надо сказать, что Миддендорф был страстным охотником и путешественником – «мое неодолимое влечение к странствованиям не находило удовлетворения…жажда деятельности неудержимо влекла в даль…». Так писал он о своей страсти к путешествиям и познаниям природы в книге «Путешествие на Север и Восток Сибири». Поэтому он принял предложение Императорской Академии Наук по исследованию вечной мерзлоты в Якутске, где он должен был наблюдать за изменениями температуры земли на разной глубине в специальных колодцах-шахтах. Но ему было не интересно сидеть здесь долгие месяцы и измерять температуру, — «…меня тянуло дальше» писал он. И скоро был одобрен план его новой экспедиции к южным берегам Охотского моря; возвращаться предполагалось через Забайкалье. Но затем значительную часть пути пришлось пройти поздней осенью и зимой, совершенно неизведанным путем по горам северной части бассейна Амура. 11 апреля 1844 г. отряд вышел из Амгинской слободы (неподалеку от Якутска). В его составе были спутники: «любимый и неразлучный товарищ», военный топограф из Омского корпуса Ваганов, специалист по лесам и художник Брандт, препаратор Фурман, два казака – унтер-офицер Решетников и рядовой Долгий, а также два проводника и 72 лошади, вьючные, верховые и запасные. 15 мая караван пришел на территорию Хабаровского края. Путь здесь проходил по долине р. Учур, и далее по ее притоку — р. Уян. Перевалив через Становой хребет, путешественники вышли на реку Конуной (приток р. Маи Половинной), а затем по Мае спустились к р. Уда.

В дальнейшем маршрут проходил по Уде и морскому побережью. За летние месяцы были обследованы берега Охотского моря, Удская губа, Шантарские острова. заливы Тугурский, Константина, Ульбанский и Николая, полуострова Тугурский и Тохареу.

22 сентября отряд повернул на юг – «в область Амура». От устья р. Тугура к путешественникам добавились попутчики — несколько человек – «южные тунгусы» (эвенки) в том числе надежный и опытнейший проводник «Ваньча». Отряд двигался по долине Тугура, затем вдоль Нимелена и Керби и, перевалив Дуссе-Алинь, вышел в верховья р. Левая Бурея (Миддендроф назвал её «Южной вершиной Буреи»). Спустившись вниз к устью Нимана, экспедиция пошла вверх по нему, и далее по его притоку р. Кивили. После перевала через хребет Турана путь лежал вдоль р. Бысса и далее через Селемджу к Зее и Гилюю. К середине января был пройден огромный путь через горы, леса и болота, «12 января 1845 года…мы спустились наконец на полотно самого Амура» близ устья реки Уруша.

На этом пути А.Ф. Миддендорф собрал, кроме географических и этнографических данных, материал по животному миру; многие результаты этих исследований, несомненно, можно считать зоогеографическими открытиями.

А.Ф. Миддендорф был первым исследователем азиатской дикуши Falcipennis falcipennis. Еще весной, в долине р. Учур он наблюдал токовое поведение самца, а в августе, на побережье Охотского моря встретил выводок из 8 птиц. Ошибочно посчитав, что это не новый вид, а уже известная для науки канадская горная дикуша «Tetrao сanadensis», он не стал заострять свое внимание на этой птице; лишь отметил, что этот вид обитает не только в Канаде, но и на Востоке Сибири. Только в 1855 г. немецкий зоолог К. Г. Хартлауб исследуя экземпляры, собранные Миддендорфом, пришел к выводу, что это новый для науки вид, отличный от канадской дикуши, и сделал его описание.

Путешествуя летом 1944 г. на участке от устья Уды до залива Николая Миддендорф обнаружил здесь на гнездовье белоплечего орлана — «величайшего орла в свете — Aquila pelagica …». Он пишет, что «берингов орел», ареал которого был в то время еще почти не исследован, обычен здесь: «…на южных берегах Охотского моря я встречал эту птицу очень часто».

Большое внимание Миддендорф уделял выявлению особенностей распространения крупных млекопитающих. Двигаясь от Станового хребта к Охотскому морю, он узнал от своих спутников-эвенков, что здесь обитает не баран-аргали, как считали до этого исследователи Сибири Паллас и Эрман, а «горная овца» -т.е. снежный баран; современное латинское название его Ovis nivicola. Миддендорф указал «крайний южный предел распространения» этого вида в районе низовий р. Мая. Об этом упоминают Гептнер и Насимович, подчеркивая, что он «правильно оценил признаки этой формы…» и верно установил ее видовую принадлежность. Последующие исследования ареала подтвердили эти сведения – его юго-восточная граница была установлена по южным отрогам Джугджура, Токинского Становика и Атагского хребта в левобережной части верхнего течения р. Мая.

Миддендорф первым из зоологов показал значение Станового хребта, как зоогеографического рубежа, где на его «… южном скате сходится множество полярных и экваториальных пределов распространения…зверей». Он также указывал, что в этом районе копытные — кабарга, благородный олень, северный олень, косуля, кабан будут быстро уничтожены человеком, так как при обитании в таких экологически суровых условиях «истребление облегчается» и человек «…суживает их области распространения».

Им было верно подмечено, что косуля и олень (изюбрь) в горных частях бассейна Амура проникают севернее кабана — к югу от Станового хребта — «…еще ранее кабана являются олень и косуля». Северную границу благородного оленя он указывает по Становому хребту, а на Нижнем Амуре, с учетом данных Л. Шренка, — «выше Мариинска», предполагая, что этот вид может обитать и в бассейне Тугура. Косуля же «к устью Амура подходит ближе оленя, пересекая реку выше Николаевска». Он первым сообщил о сезонных массовых миграциях косуль в Приамурье: «…под 52о с.ш… они тысячами переправляются через реки на южной покатости Станового хребта…»; т.е., в верхних частях бассейнов рек Зея, Нора и Селемджа, где до сих пор сохранились сезонные миграции и переправы этого вида через реки.

А.Ф. Миддендорф первым из исследователей Дальнего Востока в своем путевом донесении о путешествии, опубликованном в 1845 г., а позже в 1869 г. в книге «Путешествие на Север и Восток Сибири» обратил внимание на проникновение северных видов животных в Амурском крае далеко к югу и необычное смешение различных видов животных в одних и тех же природных условиях. Он писал: «в зоологическо-географическом отношении мы постоянно вращались в той чрезвычайно любопытной полосе земли, где лицом к лицу встречаются гербы сибирский и бенгальский, соболь и тигр, где эта южная кошка отбивает у рыси северного оленя, где соперница ее — россомаха, в одном и том же участке истребляет кабана, оленя, лося и косулю, где медведь насыщается то европейской морошкой, то кедровыми орехами, где соболь вчера еще гонялся за тетеревями и куропатками, доходящими до запада Европы, сегодня бегает за ближайшим родственником тетера восточной Америки (т.е. дикуши), а завтра крадется за чисто сибирской кабаргой». «Манджурская фауна оказывается пестрой смесью животных, которые вышли из-под разных градусов долготы и широты…Амурский край…представляет область столкновений и перехода разных животных». Конечно, в северных районах бассейна Амура, где проходил в октябре

-ноябре 1844 г. маршрут, южные виды все же редки, а северные в целом немногочисленны, и смешанность фауны здесь невелика, но в целом, заслуга Миддендорфа в этом отношении несомненна. В дальнейшем эти представления о сложном составе фауны Приамурья были развиты Мааком, Шренком, Радде, Пржевальским, Арсеньевым, Куренцовым, Матюшкиным.

В издании своей книги на немецком языке, вышедшем раньше, чем на русском, в 1853 г. А.Ф. Миддендорф впервые отметил, что тигр встречается и на левобережье Амура. В бассейне Буреи — на р. Тырма, по сообщениям тунгусов, было убито два зверя. Кроме этого, он указал, что на маршруте экспедиции в начале ноября 1844 г. на р. Кебели (ныне Кивили, приток р. Ниман) он прошел некоторое время по свежему следу тигра (!). В русском издании он писал, что «истребление тигра быстрее всего, обнаружится на левом берегу Амура где доселе беспрепятственным своим распространением к северу он обязан суеверию и плохому вооружению туземцев», подразумевая, что этот вид обитает здесь у границ ареала на пределе своих экологических возможностей.

Достаточно подробно им было рассмотрено распространение северного оленя в бассейне Амура: этот вид встречался в его времена на юг по Амуру «ниже устья Уссури, примерно под 49о с.ш.» и «на его правом берегу в Хинганском хребте…между Амуром, Аргунью и притоками Нонни», т.е. в северном Китае.

Миддендорф совершено справедливо указал, что в Амурском крае и на Становом хребте «…не встречается бобров». В середине 20-го века они были завезены в Приамурье.

Летом и осенью 1844 г. Миддендорф собрал материал по распространению кеты, срокам нерестовой ее миграции и экологии нереста в реках побережья Уда, Ал, Тугур и в притоке Амгуни – р. Нимелен.

По сути, он первым из исследователей отметил, что для тихоокеанских лососей характерен хоминг (возврат на нерест в реки, где рыба родилась) – «…рыбы возвращаются в те же реки, в ко

торых они вышли из икры» «…кета отыскивает место своей родины» . Он указывает, что в р. Тугур, устье которого находится намного севернее Амура, кета заходит раньше, чем в Амур. Тунгусы вначале ловят ее в Тугуре, «а затем отправляются на соседний Нимелен, снова ловить кету». Это верно, так как в Амур заходят две расы – летняя и осенняя, между сроками миграций которых имеется небольшой промежуток. В Тугуре эти расы не выражены; там кета без перерыва идет с июля по сентябрь. В Нимелен, в основном, приходит осенняя амурская кета в сентябре, которая идет в Амур в конце августа-начале сентября. Летняя раса кеты, также, как и в Тугур, заходит в Амур в июле, но в Нимелен ее идет совсем немного. На нерестилищах Нимелена он также отмечает, что здесь «на второй неделе октября» было много рыб с икрой; по словам тунгусов, икра кеты на дне ручьев «кучами… лежит…целую зиму и развивается… Вместе с ледяным покровом вода уносит в море… вылупившуюся рыбку». Им было совершенно верно отмечено, что кета «не доходит до Буреи; … в реки Большого Шантарского острова кета по-видимому также не заходит».

Животный мир вдоль маршрута экспедиции и на сопредельных территориях сохранился до нашего времени достаточно неплохо. Со времен Миддендорфа здесь исчез только один вид – красный волк, который уже тогда был очень редок. Но численность и ареалы некоторых видов сократились.

В Хабаровском крае, в местах, где проходила экспедиция, для охраны животных созданы Буреинский заповедник, национальный парк «Шантарские острова» заказники

Нимеленский, Майский и Тугурский имени А.Ф. Миддендорфа; в Амурской области – заповедники Норский и Зейский, заказники Бекельдеуль, Урканский и Урушинский. Однако успокаиваться нельзя. Хозяйственная деятельность проникает и в эти труднодоступные места, и в целом негативно влияет на животных. В бассейнах рек Учур, Керби, Бурея, Ниман, Селемджа, Нора, Зея многие годы разрабатывают месторождения полезных ископаемых; началась добыча и в бассейне р. Тугур, одной из крупнейших лососевых рек в крае; в южной части Тугурского полуострова действует Кутынский ГОК. В бассейне р. Учур на территории Якутии начали разрабатывать самое большое в мире месторождение угля — Эльгинское. Через бассейн Амура проложена транссибирская магистраль, построены также БАМ, АЯМ, железнодорожные ветки Известковая – Чегдомын, Улак – Эльгинское месторождение; от него через Алданское нагорье и хребет Джугджур строится к Охотскому морю Тихоокеанская железная дорога. Тайга и горы пересечены автодорогами, зимниками, ЛЭП, увеличиваются площади нарушенных земель и водотоков. На реках Зея и Бурея построены ГЭС и созданы водохранилища, имеются планы строительства еще нескольких ГЭС. Значительно возросли в последние десятилетия масштабы рубок лесов, лесных пожаров, охоты, рыболовства и туризма.

Нам необходимо сохранить для потомков все богатство животного мира. Можно ли этого добиться? Покажет время.

А. Л. Антонов

Добавить комментарий